06 Aprile 2025 - 11:27:18

di Tommaso Cotellessa

«Non avevo mai conosciuto un sopravvissuto». Questa è la frase che poche settimane fa mi sono sentito rivolgere, dopo aver raccontato a dei giovani coetanei provenienti da varie parti d’Italia, che come me erano bambini 16 anni fa, cosa vuol dire essere aquilani e aver vissuto un evento della portata del sisma del 2009.

Sopravvissuto. Quella parola mi è risuonata dentro come un pugno allo stomaco. Essere sopravvissuti vuol dire trovarsi in una posizione di potere rispetto a chi, al contrario, è rimasto sommerso. Sopravvivere a una guerra vuol dire aver vinto, non soccombere dinanzi al nemico, tornare con il proprio scudo dal campo di battaglia. Ma nel mio caso non c’è stato nessun nemico. Nessun avversario è stato vinto. Nel caso di una catastrofe naturale come quella del sisma, essere sopravvissuti è una condizione di potere totalmente casuale, immeritata e aleatoria. Senza dubbio un privilegio, ma per alcuni una condanna. Il sopravvissuto è lo spettatore dell’apocalisse che è chiamato a vivere. È il testimone, l’osservatore della fine di un tempo.

Allo stesso tempo, però, il sopravvissuto si trova a dover vivere una condizione di responsabilità, tanto universale quanto personale. La responsabilità che arriva con la fine, ovvero quella di farsi fautori di un nuovo inizio. Lo spettatore della fine si trova nella condizione di non essere finito con essa, e quindi ha come unica possibilità quella di farsi carico della responsabilità di dare origine a un nuovo tempo. La distruzione chiama a una ricostruzione, un nuovo tempo in cui la responsabilità deve fare i conti tanto con la nostalgia del passato quanto con il timore del futuro.

Ricordare questa condizione, quella del sopravvissuto, può sembrare un inutile e sadico tentativo di rimestare nel dolore. Tante volte non si è voluto altro che voltare pagina, dicendo «basta parlare del terremoto», il desiderio era quello di guardare al futuro. Ma il passato, nella verità che esso contiene, non può essere nascosto a lungo. La propria storia riaffiora e si ripresenta, trovando il percorso più adatto per ricordarci chi siamo.

Per questo, ogni anniversario, ogni 6 aprile, non è un appuntamento con la tristezza o la mestizia, ma piuttosto un’occasione per guardarsi nello specchio della storia e fare un passo in più per capire chi eravamo, chi siamo e chi stiamo diventando. È un’occasione per indossare quello sguardo interiore che in questa rubrica tentiamo di allenare, una ricerca che trapassi la cronaca quotidiana per avvicinarsi a un piano più profondo ed essenziale.

Indossare questo sguardo significa vivere pienamente la propria storia, quella che non possiamo svendere, regalare o vederci sottratta. Quella stessa storia che ci appartiene come l’odore che ci portiamo addosso. Entrare in questa storia, riconoscerla e scrutarla vuol dire esercitare una vera e propria virtù, quella che Tommaso d’Aquino, nel suo trattato sulle virtù identifica come “pazienza”, ma si potrebbe dire anche “sofferenza” (da sub+fero porto su di me). Nella concezione dell’Aquinate, la sofferenza non è un ostacolo, un limite o qualcosa che “succede”. Ma si tratta piuttosto della capacità di elaborare positivamente il dolore, trasformandolo da frustrazione a risorsa, bene morale. Soffrire il proprio dolore, in questo senso, non significa lanciarsi in melodrammatiche lamentazioni, ma entrare in esso, caricarsene, prenderlo su di sé e utilizzarlo per vivere la propria vita.

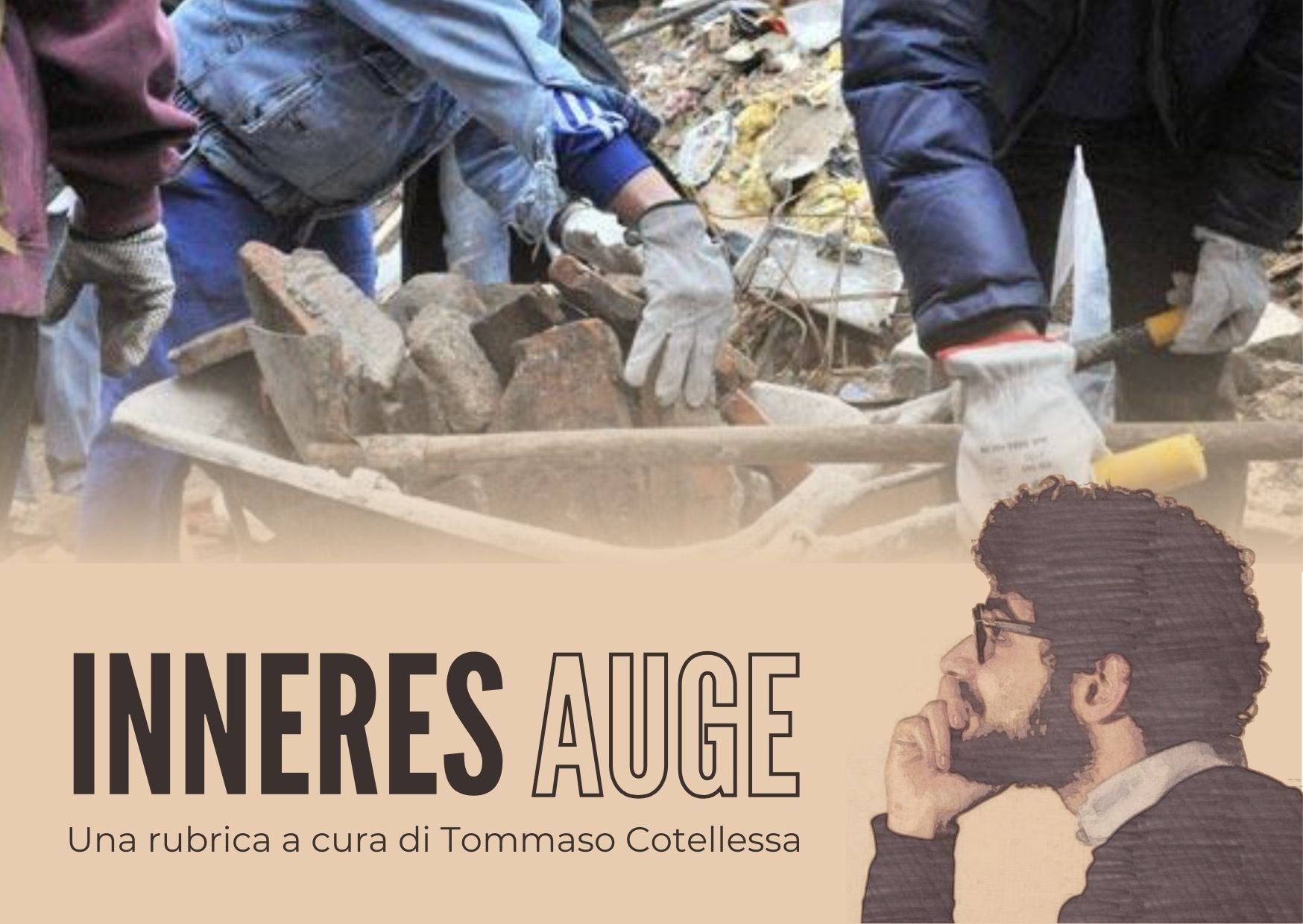

L’immagine che meglio rappresenta questo stato è quella della carriola, sulla quale vennero caricate le macerie assassine di quella notte. Quei calcinacci dolorosi hanno schiacciato, ucciso e imprigionato, eppure uomini e donne se ne sono fatti carico negli anni di attivismo successivo al sisma. È bello immaginare che proprio con quelle stesse macerie si è costruito qualcosa di nuovo. Questa non vuole essere un’immagine “storica”, ma piuttosto “esistenziale”.

Dopo 16 anni da quella notte che alle 3:32 cambiò in maniera decisiva le sorti del capoluogo abruzzese e le vite di migliaia di persone, ci troviamo nel tempo dei bilanci. Tra i tanti bilanci fisici, economici e personali, ce n’è uno che oggi, in questo 2025, sento di fare mio: il bilancio della carriola. Quali sono le macerie che ho visto crollare? I mattoni che mi hanno schiacciato? Le travi che sono venute meno? Cosa ne ho fatto di quei calcinacci che mi hanno ostacolato? Di quali pietre mi sono fatto carico? Quanti muri ho preso sulle spalle? Quante volte ho avuto la forza di imbracciare la carriola, rimboccarmi le maniche e assumermi la responsabilità di esserci ancora? Cosa ho fatto delle mie macerie? Cosa ho costruito con esse? Sono stato in grado di soffrire le mie sofferenze?

Facendo nostre queste domande, scrutando dentro noi stessi, guardando le nostre carriole e le nostre mani imbiancate di stucco, potremmo scoprire dentro di noi delle città ricostruite, degli edifici rinati. Dinanzi a essi, l’unica emozione da provare è lo stupore: quello di avercela fatta, quello di esserci, quello di aver sofferto la propria vita.

Allora tornerà davvero ad esserci una città viva, consapevole di sé e sicura di una solidità inscalfibile, nella presenza di chi c’è e nell’assenza di chi, pur non essendoci più, è parte di una ricostruzione che, da materiale, diventa immateriale e per questo estremamente concreta.

LAQTV Live

LAQTV Live