22 Agosto 2025 - 13:10:39

di Tommaso Cotellessa

Quella che si appresta ad iniziare è la settimana più importante del calendario aquilano. I giorni si infittiscono di eventi, iniziative, spiritualità e partecipazione. Ma ciò che più si attende è la messa in mostra della città nella sua veste più bella, piena, gioiosa e in festa.

Perno centrale dell’intera settimana sarà la Basilica di Collemaggio, gioiello architettonico e tempio di perdono, speranza e rinascita. Luogo che assume un’importanza che, come accade per ogni tempio, trascende l’edificio materiale fino ad identificarsi con il rito di cui è sede, la sacralità che custodisce, la memoria viva che continua a trasmettere. È in questo senso che la Basilica voluta da Papa Celestino V rimane non solo un simbolo identitario per il capoluogo abruzzese, ma anche un invito costante alla crescita interiore, un monito a mostrarsi degni di un’eredità inestimabile, consegnata dalla storia e dalla fede.

Il terremoto del 2009 aveva inferto ferite profonde alla città e alla Basilica. Impossibile per gli aquilani dimenticare l’immagine del sagrato di Collemaggio sommerso dalle macerie, tra le enormi colonne mozzate dalla violenza del sisma. Eppure, una ricostruzione straordinaria ha riportato l’edificio al suo splendore originario. Un lavoro fine e raffinato nel rispetto della storia e del culto di uno scrigno e del suo tesoro.

In questi giorni tuttavia, con l’accingersi della Perdonanza Celestiniana, il Giubileo annuale voluto da Papa Celestino che culminerà nel rito del 28 e 29 agosto, mi è tornata alla mente la contesa che, al termine dei lavori di restauro, vide al centro i gradini d’ingresso al luogo sacro.

Il rientro all’interno della basilica infatti, in un primo momento non era consentito a tutti, in quanto non era ancora stata allestita una pedana che consentisse un ingresso inclusivo all’interno dell’edificio. Quei gradini erano, dunque, diventati un ostacolo alla partecipazione dell’eredità della Perdonanza, in netto contrasto con lo spirito inclusivo della liturgia stessa, nata – tra l’altro – per opporsi al dilagare della compravendita delle indulgenze.

La controversia si risolse con la realizzazione di una pedana che garantisce l’accesso a tutti, ma il tema dei “gradini” da abbattere o costruire continua a far riflettere. In senso allegorico, certo, ma non per questo meno reale.

La Perdonanza Celestiniana è prima di tutto un dono. Un’occasione di rinascita e redenzione, offerta non al singolo, ma a un’intera comunità. Un dono che merita di essere compreso nel suo valore profondo.

Siamo alla fine del XIII secolo, quando Celestino V, l’eremita chiamato al soglio pontificio per rinnovare una Chiesa in crisi, anticipa i tempi istituendo un rito aperto a tutti, in grado di parlare al cuore delle persone. In un secolo ricco di trasformazioni, segnato dal crescente desiderio delle classi medie di ottenere importanza e voce in capitolo per mezzo del commercio, le tensioni sociali si traducono non solo in aperture politiche, ma anche in nuove visioni culturali e spirituali.

Non a caso, proprio in quegli anni, nella riflessione teologica cattolica, prende forma l’idea del Purgatorio: un regno intermedio tra Inferno e Paradiso, un luogo di riscatto per le anime che, pur segnate dal peccato, desiderano redimersi. Nel Concilio di Lione del 1274, appena vent’anni prima dell’istituzione della Perdonanza, viene ufficialmente riconosciuta l’esistenza del Purgatorio. Un segno di speranza per tutti, un’occasione da cogliere con impegno per tendere al bene più alto.

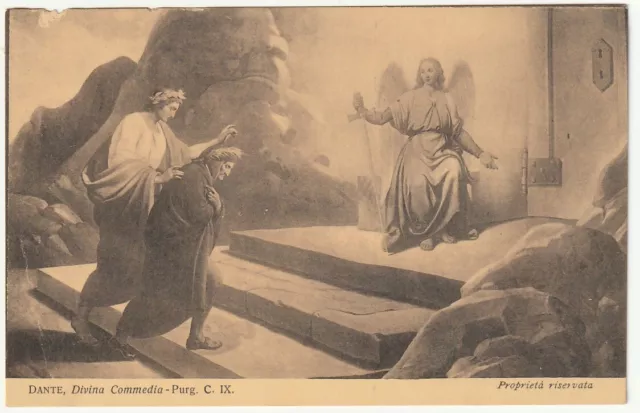

Il più grande interprete di questa nuova visione è Dante Alighieri, che nella seconda cantica della Divina Commedia trasforma la sua ascesa del Purgatorio in un vero e proprio rito di espiazione, composto da confessione, consapevolezza e risalita.

Il momento più significativo è proprio l’ingresso al Purgatorio. In un clima liturgico e solenne, Dante è invitato a salire tre gradini: il primo è bianco, lucente, riflette l’immagine di chi lo calpesta: rappresenta l’esame di coscienza, il primo passo verso la consapevolezza di sé. Il secondo è nero, come il peccato e il dolore che ne deriva: è il simbolo della contrizione. Il terzo è rosso, come il sangue, simbolo della grazia della redenzione, resa possibile solo attraverso il sacrificio di un Dio fatto uomo. Dopo questi tre gradini, Dante varca una soglia di diamante, immagine della purezza riconquistata. Una descrizione tanto allegorica quanto concreta, capace di restituire con rara efficacia il valore di una seconda possibilità: quella mano che ci solleva, immeritata e gratuita, offerta liberamente – ma che ciascuno è libero di accogliere o rifiutare.

Ecco, allora, i gradini che oggi è necessario rendere accessibili a tutti. Quei gradini che la Perdonanza ci invita a salire con coraggio e umiltà, permettendo di guastare una libertà che scioglie da rancori e rimorsi, consentendo di guardarsi dentro e ricominciare.

Non è fanatismo religioso. È qualcosa di profondamente umano, così umano da eccedere l’umano.

Perché questa è la Perdonanza: un cammino di ricostruzione interiore, un invito a ripartire guardando sè stessi ma desiderando di più, grazie ad uno sguardo che tende all’Oltre.

Un’occasione, dunque, che richiede preparazione e impegno, certo, ma che rimane alla portata di tutti.

LAQTV Live

LAQTV Live