28 Novembre 2025 - 11:05:17

di Vanni Biordi

La scoperta di GW231123, un colossale scontro tra due buchi neri con una massa combinata superiore a 100 volte quella del Sole, ha messo in crisi le attuali teorie evolutive.

Ora, uno studio rivoluzionario del Gran Sasso Science Institute dell’Aquila propone una soluzione affascinante: questi eventi straordinari nascono all’interno degli ammassi stellari, vere e proprie incubatrici gravitazionali per i giganti cosmici.

L’annuncio di GW231123 da parte della collaborazione LIGO-Virgo-Kagra nel luglio 2025 ha segnato un punto di svolta nell’astronomia delle onde gravitazionali. Il segnale, rilevato il 23 novembre 2023, era la prova di una fusione binaria di buchi neri di una massa sbalorditiva—più di 100 masse solari—e con una rotazione insolitamente rapida. Questi due elementi messi assieme non si conciliano facilmente con la comprensione standard dell’evoluzione stellare binaria, ovvero di stelle nate e morte in coppia. Le coppie stellari standard faticano a produrre buchi neri così massicci che poi si fondono.

Di fronte a questo enigma cosmico, un gruppo di ricercatori del Gran Sasso Science Institute (GSSI) a L’Aquila ha avanzato un’ipotesi alternativa che sposta l’attenzione dagli ambienti isolati a quelli più affollati e dinamici dell’Universo: gli ammassi stellari.

Lo studio, pubblicato su Astrophysical Journal Letters con il titolo “Assembling GW231123 in star clusters through the combination of stellar binary evolution and hierarchical mergers,” è frutto del lavoro della dottoranda Lavinia Paiella e del ricercatore postdoc Cristiano Ugolini, sotto la supervisione dei professori Manuel Arca Sedda, Marica Branchesi e Mario Spera.

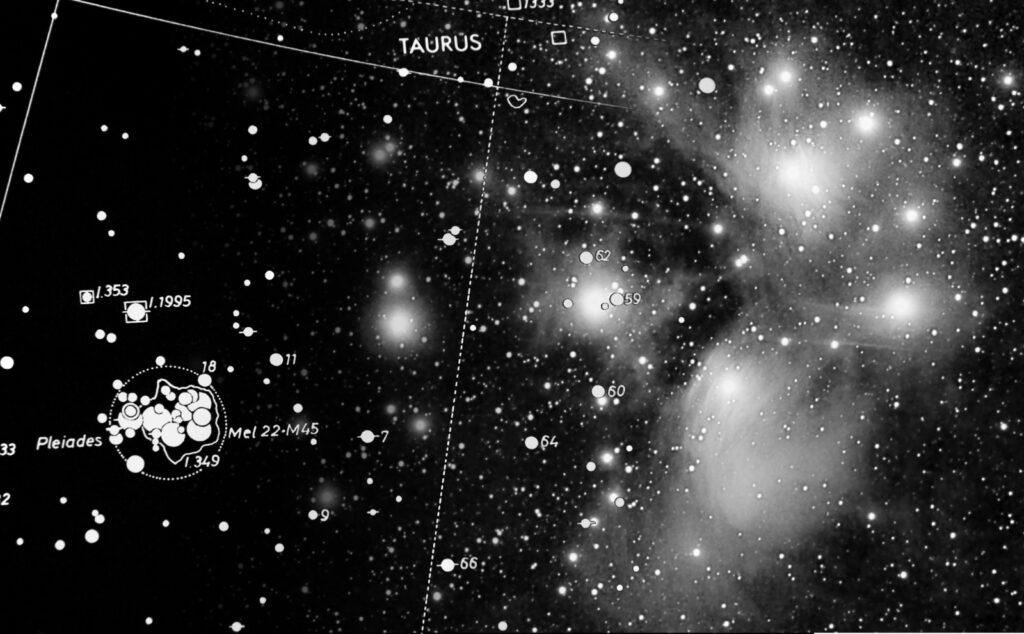

I ricercatori hanno messo alla prova l’idea che i buchi neri di GW231123 non si siano formati semplicemente da due stelle binarie isolate. Hanno ipotizzato invece che la loro formazione sia avvenuta attraverso una serie di interazioni e collisioni caotiche e ripetute all’interno di ambienti stellari estremamente densi, come gli ammassi stellari giovani, gli antichi ammassi globulari o i densi ammassi nucleari al centro delle galassie.

Per esplorare questo scenario, il team ha utilizzato B-POP, un sofisticato software di simulazione sviluppato al GSSI e coordinato da Manuel Arca Sedda. B-POP ha permesso di ripercorrere virtualmente l’intera vita di oltre 450 milioni di sistemi binari di buchi neri.

I risultati delle simulazioni sono stati chiari: la combinazione di collisioni tra stelle massicce e le successive coalescenze gerarchiche (quando un buco nero si fonde e il buco nero risultante si fonde a sua volta) all’interno degli ammassi stellari è l’unica via per spiegare le caratteristiche estreme di GW231123.

«Eventi come GW231123 ci offrono un nuovo panorama su come si formano ed evolvono buchi neri massicci», spiega Lavinia Paiella, prima autrice dello studio. «Confrontando simulazioni e osservazioni di questo tipo, possiamo iniziare a comprendere il ruolo fondamentale degli ammassi stellari, vere e proprie fabbriche cosmiche di buchi neri».

Questa ricerca non solo risolve l’enigma di GW231123, ma apre anche un nuovo capitolo nella ricerca dei buchi neri di massa intermedia, oggetti la cui esistenza è ancora sfuggente, con masse comprese tra un centinaio e un milione di masse solari.

«La scoperta di GW231123 ha aperto un nuovo capitolo per l’astronomia, dimostrando che i buchi neri di massa intermedia esistono e possono formarsi attraverso ripetute coalescenze in ambienti stellari densi», sottolinea il professor Manuel Arca Sedda, principale sviluppatore di B-POP, il cui lavoro è stato supportato da un finanziamento del MERAC Prize.

La natura dinamica degli ammassi, dove le interazioni gravitazionali sono la regola, è essenziale per “spingere” buchi neri a scontrarsi ripetutamente, superando i limiti di massa imposti dall’evoluzione stellare singola. «Per interpretarli è necessario conoscere sia la dinamica degli ambienti stellari densi, sia l’evoluzione dei sistemi binari», aggiunge Cristiano Ugolini. «Eventi come questo ci ricordano quanto l’Universo sia complesso e interconnesso».

Lo studio del GSSI dell’Aquila, unendo modelli teorici realistici e potenza di calcolo, grazie ai supercomputer gestiti dal professor Arca Sedda, getta nuova luce su come il cosmo assembli i suoi componenti più massicci, trasformando gli ammassi stellari da semplici aggregati di stelle in teatri di scontri cosmici di inaudita violenza.

LAQTV Live

LAQTV Live