12 Settembre 2025 - 16:54:19

di Vanni Biordi

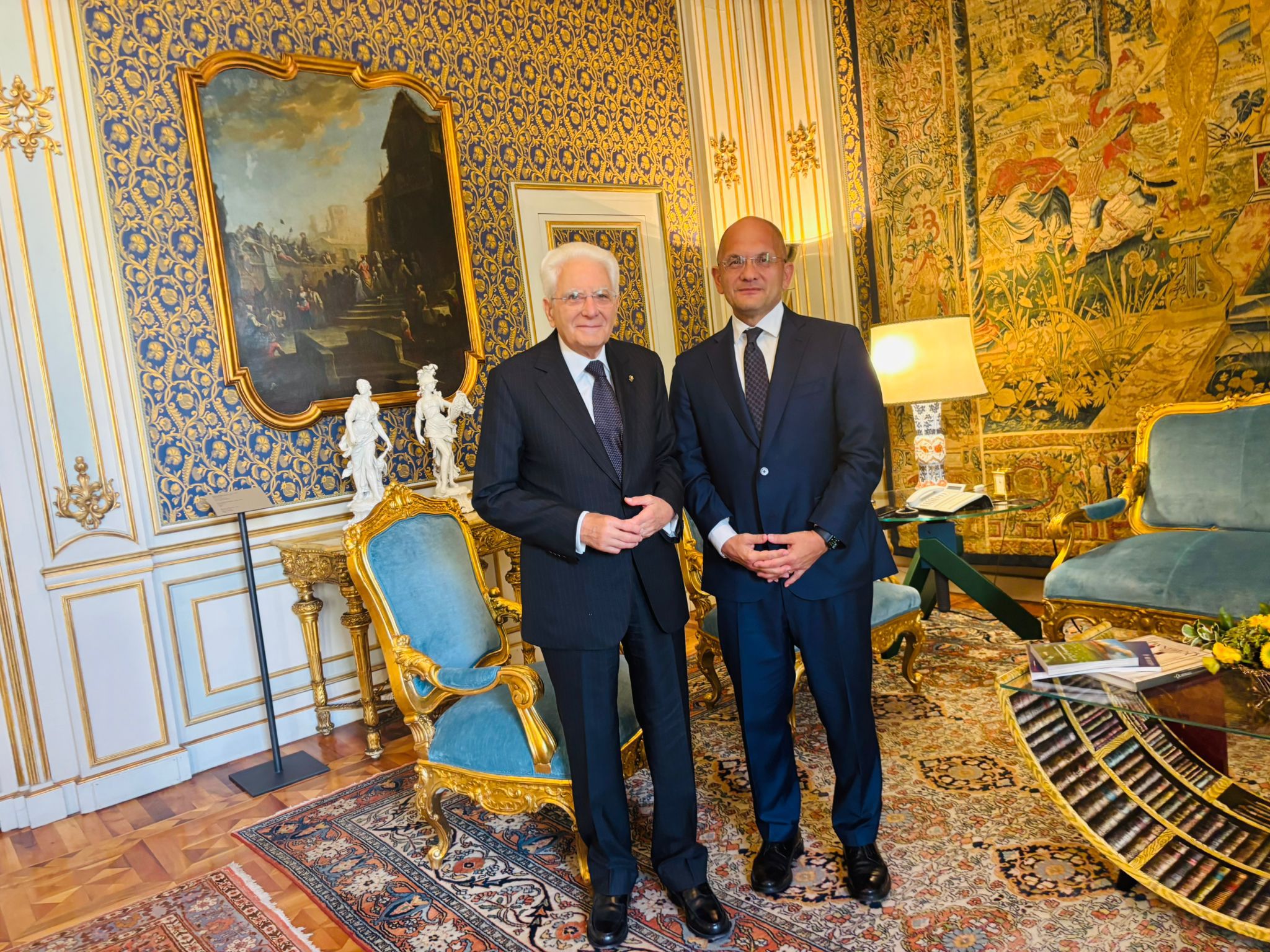

Con un gesto che simboleggia attenzione istituzionale verso le ferite ancora aperte del Centro Italia, il Commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, ha consegnato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il “Rapporto 2025 sulla Ricostruzione sisma 2016”.

Un documento che non solo fa il punto sui lavori in corso, ma propone saggiamente l’Appennino centrale come un “laboratorio” nazionale per la rinascita delle aree interne, segnate da calamità naturali e crisi strutturali.

L’incontro al Quirinale ha rappresentato un momento di continuità nelle relazioni tra le istituzioni centrali e i territori colpiti dal devastante terremoto del 2016, che ha sconvolto le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Castelli, nominato dal Governo per coordinare la riparazione e la ripresa economica, ha sottolineato l’attenzione autentica e non rituale del Capo dello Stato verso queste comunità. Mattarella, da sempre sensibile alle emergenze del Paese, come dimostrato in occasioni simili negli anni passati, ha ricevuto il rapporto in un contesto di dialogo costruttivo, che rafforza il legame tra Presidenza della Repubblica e l’apparato esecutivo.

Questo rapporto non è solo formale, anzi, sembra riflette una collaborazione interistituzionale tra Governo, Regioni e Comuni, essenziale per superare le farraginose pastoie burocratiche che hanno spesso ostacolato la ricostruzione.

Il terremoto del 2016 non è stato un evento isolato, ma si è intrecciato con altre vulnerabilità croniche dell’Appennino centrale. Come ha evidenziato il Commissario Castelli nel rapporto intitolato “Dal cratere un modello: il laboratorio Appennino centrale”, le aree colpite affrontano una triplice crisi: quella sismica, aggravata dalla fragilità idrogeologica amplificata dai cambiamenti climatici, e la crisi demografica che affligge l’intero Paese, ma con maggiore intensità nelle zone interne. Queste regioni, ricche di storia, arte e bellezze naturali, rappresentano un microcosmo delle sfide che ci aspettano: spopolamento, invecchiamento della popolazione e vulnerabilità ambientale. Il documento di Castelli interpreta questi eventi non come una qualsiasi catastrofe, ma come un’opportunità per un “modello”, appunto, di rigenerazione socio-economica, dove la ricostruzione fisica degli edifici va di pari passo con la riparazione del tessuto sociale e imprenditoriale.

Analizzando i progressi concreti, il Commissario Castelli ha impresso un cambio di passo negli ultimi due anni, dopo un periodo segnato da ritardi e false partenze. Castelli ha evidenziato come le gru abbiano finalmente sostituito le macerie ad Amatrice, uno dei simboli del sisma. Progetti innovativi, attirando l’interesse dell’ingegneria antisismica internazionale, stanno guidando la rinascita di Arquata del Tronto e Castelluccio di Norcia, mentre il centro storico di Camerino, il più colpito del cratere, è stato sbloccato dopo anni di impasse. I numeri parlano chiaro: oltre 13mila cantieri chiusi, più di 7 miliardi di euro liquidati alle imprese, 9mila cantieri attivi per la ricostruzione privata e altri 1500 in fase di apertura. Inoltre, la ricostruzione pubblica procede con un focus sulla vitalità delle comunità, esaltando lo spirito imprenditoriale indomito degli abitanti, descritti come un «piccolo grande motore» per l’Italia intera.

C’è un però, se mi posso permettere. Tutta questa narrazione positiva merita un pensiero a parte. Se è vero che molto è stato fatto, resta da interrogarsi sul molto che resta da fare, come ammesso dallo stesso Commissario.

I ritardi accumulati nei primi anni post-sisma, dovuti a burocrazia elefantiaca, sovrapposizioni normative e forse a una sottovalutazione iniziale della complessità, hanno prolungato le difficoltà delle comunità, con migliaia di sfollati ancora in attesa di un ritorno alla normalità. Proporre l’Appennino come laboratorio è ambizioso, ma rischia di suonare retorico se non viene supportato da reali convinzioni, consapevolezze e risorse adeguate ma, soprattutto, da una governance più snella. Dobbiamo dare credito alle persone capaci e superare il vizio del protagonismo. Queste comunità non vogliono tornare alla vita di prima. Vogliono certezze su sicurezza e opportunità. In un Paese dove le emergenze si susseguono, dal clima agli eventi sismici, il vero stress-test sarà trasformare questi progressi in un paradigma sostenibile, evitando che il “modello” resti confinato a un rapporto annuale. In questo modo si, l’impegno delle donne e degli uomini dell’Appennino centrale potrà davvero contribuire al futuro di tutta l’Italia, senza essere relegato a una qualsiasi periferia dimenticata.

LAQTV Live

LAQTV Live